Dans le cadre de la politique Natura 2000 pilotée par la DREAL et la Région Nouvelle-Aquitaine, les CBN mènent depuis de nombreuses années des études de synthèse et d'amélioration des connaissances phytosociologiques sur des grands types d'habitats naturels. Ces études donnent lieu à la parution de référentiels qui visent à fournir des critères diagnostiques pour la reconnaissance des différents types de végétations concernées auprès des animateurs/opérateurs de sites Natura 2000. Ces travaux servent notamment de référentiels pour la réactualisation des cartographies d’habitats des différents sites Natura 2000 concernés par ces végétations.

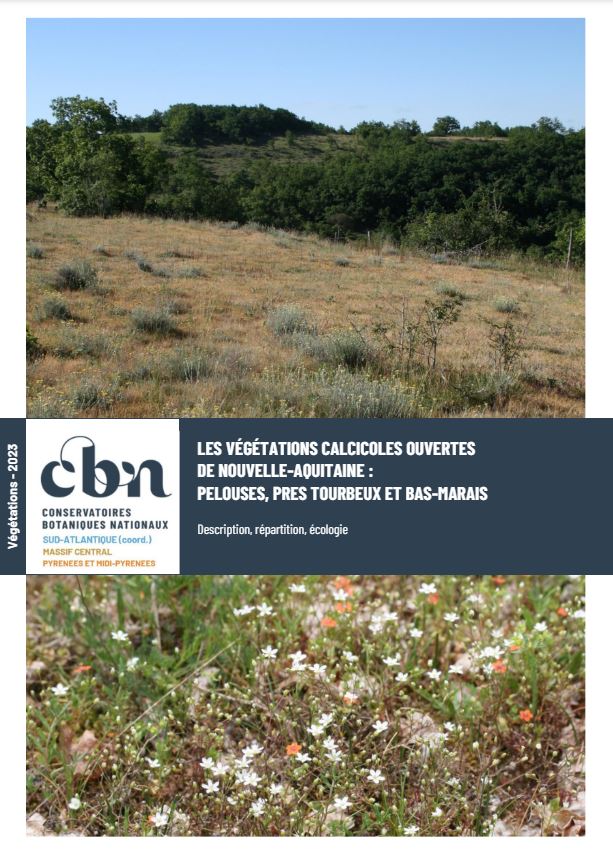

Entre 2019 et 2021, une étude a ainsi été menée sur les pelouses calcicoles, les prés tourbeux et les bas-marais alcalins de Nouvelle-Aquitaine.

Cette étude est basée sur un important travail de dépouillement bibliographique, complété par plusieurs campagnes de relevés de terrain. Au total, plus de 4 000 relevés phytosociologiques ont été rassemblés, analysés et rattachés à un syntaxon, dont près de 1 600 inédits. L’ensemble de ces données ont été validées et sont disponibles via l’Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine (obv-na.fr).

Cette étude a ainsi permis d'identifier dans la région :

- 30 végétations de pelouses vivaces des Festuco-Brometea (UE 6210)

- 3 végétations de pelouses sur dalles des Sedo albi-Scleranthetea biennis (UE 6110)

- 8 végétations de pelouses annuelles des Stipo capensis-Trachynietea distachyae (UE 6220).

- 4 végétations de prés paratourbeux de l'Hydrocotylo vulgaris-Schoenenion nigricantis (UE 7230)

- 2 végétations de prés du Molinion caeruleae (HIC UE 6410)

Ainsi, la diversité et la patrimonalité de ces végétations en forte raréfaction (notamment du fait de l'abandon, plus ou moins ancien, des pratiques agropastorales historiques) pourront être mieux prises en compte par les acteurs de la protection de la nature.

Pour cela, des outils d'aide à la détermination ont été élaborés (fiches à l'association, clés de détermination, tableaux synthétiques) afin de guider les opérateurs dans la réalisation de cartographies ou les gestionnaires dans leurs choix de conservation ou de gestion.

Enfin, la caractérisation floristique et écologique des différentes végétations permet de définir les états de référence pour l’état de conservation des habitats d'intérêt communautaire afin de suivre et évaluer leur état de conservation, de l'échelle du site jusqu'à celle de l'Union européenne, dans le cadre des rapportages communautaires prévus par la directive Habitats.

Télécharger le rapport